第一作者:刘娟(1989-),女,内蒙古达拉特旗人,硕士,研究方向为环境生态学。E-mail:[email protected]

土地利用的改变受自然环境和人类活动影响,土地利用变化又会影响景观格局,本研究应用3S技术和景观指数相结合的方法,分析了毛乌素沙地1990、1995、2002、2008、2014年25年来土地利用动态过程与景观格局变化,并选取自然和人类活动等10个因子分析了其变化驱动力。结果显示,25年来固定沙地面积增加7.5%,半固定沙地增加3.8%,流动沙地减少42.95%,农田面积增加4.6%,低湿地和水体面积基本不变,城建用地面积增加。其中,增加的固定沙地主要由半固定沙地和流动沙地转变而来;增加的半固定沙地主要由流动沙地和固定沙地转变而来;减少的流动沙地主要转为固定沙地和半固定沙地。景观结构趋于复杂,类型斑块数增加,平均斑块面积减小,破碎度上升,呈现破碎化态势。各类型斑块数和分离度变化非常显著。研究区土地利用和景观格局变化主要是人为活动中的农牧民人均纯收入、人口、GDP和农林牧总产值因素所致,气候因素贡献不是很大。

Land use is affected by climate and human activities, which in turn affects the landscape pattern. In this study, we combined 3S technology and landscape index to investigate the land use and landscape pattern change characteristics of Mu Us Sandy Land, a semi-arid area of China, in 25 years (1990, 1995, 2002, 2008, and 2014), select climate and human activities 10 factors analysing driving force. The results showed that the area of fixed sandy land increased by 7.5%, semi-fixed sandy land increased by 3.8%, shifting sandy area decreased by 47.8%, the rate of farmland increased by 4.6%, surface water and low-wet land were essentially the same, and the urban construction area increased. Fixed sandy land mainly by semi-fixed sandy land and shifting sandy land changed from; increased semi-fixed sandy land mainly by shifting sandy land and fixed sandy land changed from; the reduced shifting sandy land mainly changed into fixed and semi-fixed sandy land. Landscape structure became complex, the total number of patches and landscape fragmentation indices increased, and the change in each type of patch number and isolation indices are very significantly. Climate change and human activities are the two driving forces for the change in land use. Human factors include population, GDP, gross out of farming, forestry, animal husbandry and per capita net income of peasant & herdsman. The contribution of climate to the change in land use is not significant.

毛乌素沙地是我国典型的生态脆弱区, 在全球气候变化大背景下近30年来, 随着人口急剧增加以及城镇化进程加快, 在全球气候变化大背景下, 该区成为人类活动与自然环境交互作用强烈的地带[1]。自20世纪90年代以来, 受国家“ 三北防护林” 、“ 水土保持” 、“ 退耕还林还草” 等重大生态建设工程的实施以及人为活动干扰, 该地区的土地利用和景观格局发生了变化。同时, 由于鄂尔多斯社会经济发展过程中丘间低地开垦、过度放牧、水资源不合理利用导致的水资源短缺严重、植被退化和部分沙丘活化等生态环境问题亦出现在该区域, 且已在该地区的土地利用和景观格局变化上有所反映[2, 3]。

国内外众多学者关注生态脆弱区的退化进程和植被恢复情况[4], 利用遥感和地理信息系统手段对植被覆盖度[5]、景观格局进程以及驱动机制进行了大量研究[6, 7, 8, 9]。以往研究大多是毛乌素沙地固定的某一区域, 如陕西榆林市[10]、内蒙古乌审旗等地[11, 12], 针对整个毛乌素沙地长序列多时段土地利用和景观格局时空变化研究较少, 对驱动力的分析多集中在气候因素[13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], 对综合气候因素和人为活动的驱动力分析较少, 而人为活动对该研究区土地利用和景观格局影响颇多[21, 22, 23, 24]。

本研究区面积约占整个毛乌素沙地总面积的80%, 时间尺度依据是国家政策在该区域的实施时间(1990-2014年), 本研究选取1990、1995、2002、2008和2014年, 分5个时段系统分析毛乌素沙地土地利用和景观格局变化的时间和空间特征, 揭示土地利用变化过程, 土地利用变化对景观格局的影响, 探讨驱动因素, 以期为沙地经济社会可持续发展和区域生态恢复与重建提供科学依据。

内蒙古境内毛乌素沙地位于37° 27'-39° 22' N, 107° 20'-111° 30' E, 占地面积约2.4万km2, 贯穿乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗和伊金霍洛旗4个旗, 海拔1 200~1 500 m(图1), 具有中温带大陆性季风气候的特点, 属荒漠草原-干草原-森林草原的过渡带, 沙漠化敏感性高, 主要群落植被有沙蒿(Artemisia ordosica)、沙地柏(Sabina vulgaris)、沙柳(Salix psammophila)、小叶锦鸡儿(Caragana microphylla)[2]。毛乌素沙地属于西北典型的生态脆弱区, 是我国沙漠化最严重的地区之一, 也是全国防风固沙极重要生态功能区之一。同时也是影响区域生态环境的关键地区, 防风固沙重要性突出[5]。

1.2.1 数据来源和处理 以1990、1995、2002、2008和2014年Landsat遥感影像为基础数据, 选择天气晴朗、云量低, 能够清晰辨别地物的影像, 共15景。利用GIS对植被敏感的近红外红、绿、蓝波段进行假彩色合成及标准差拉伸, 合成毛乌素沙地遥感影像底图(Landsat_5影像由4、3、2波段合成, Landsat_8影像由5、4、3波段合成)(表1)。基于3S技术对研究区土地利用地面基础信息进行解译, 解译地面信息基础为2008年7月-8月详细的地面样方调查, 确保2008年影像中每一种色彩的斑块与实际土地类型匹配。解译完成后, 对2008年解译结果进行了实测验证, 实测验证108个点, 准确率达到90%, 在此基础上, 结合影像颜色与野外定位调查来判断各景观类型, 对1990、1995、2002和2014年影像进行分析解译。利用ArcGIS for Desktop 10.0对完成的5期毛乌素沙地土地利用类型图进行叠加分析[4]。

| 表1 1990、1995、2002、2008和2014年5期遥感数据信息 Table 1 Information of remote sensing images in 1990, 1995, 2002, 2008 and 2014 |

所用气象数据来自1980-2014年毛乌素沙地近30年来4个气象站台(乌审旗、鄂托克前期、鄂托克旗、伊金霍洛旗), 由内蒙古气象资料中心提供。人口及社会经济相关数据来自统计年鉴。

1.2.2 研究方法 据已有的土地利用分类原则和分类系统[9], 毛乌素研究区可分为三大类(自然景观、半自然景观和人为景), 由8个亚类景观类型构成, 分别是固定沙地、半固定沙地、流动沙地、低湿地、水体、人工林、农田、城建用地。

土地利用类型转移矩阵基于ENVI_5.0软件完成; 景观格局指数计算基于Fragstats_3.4完成[20, 21, 22]; 数据统计处理基于SPSS软件完成主成分分析。

1.2.3 景观格局特征指标 本研究中采用下列景观指数分析景观格局特征指标[9]。各指数的计算方法和生态学意义见表2。

| 表2 景观指数计算公式 Table 2 The formula of landscape index |

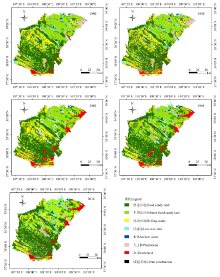

1990、1995、2002、2008、2014年毛乌素沙地各土地类型空间分布如图2所示。固定沙地、半固定沙地、流动沙地占毛乌素沙地总面积的82.6%, 3种景观面积的变化影响整个沙地景观空间格局。分析其转换去向和来源对深入认识景观格局变化的实质和驱动原因具有一定意义。叠加分析1990、1995、2002、2008、2014年5期毛乌素沙地土地利用数据, 分别统计得1990-1995年、1995-2002年、2002-2008年、2008-2014年4个时段3种主要景观类型面积变化趋势和幅度(图3)。25年间毛乌素固定沙地面积增加了704.92 km2, 增加7.5%; 半固定沙地面积增加259.05 km2, 增加3.8%; 流动沙地面积减少了1 751.33 km2, 减少42.95%。其中, 增加的固定沙地主要由半固定沙地和流动沙地转变而来, 分别占转入面积的比例是58.81%、17.71%, 低湿地占11.67%, 人工林占10.96%, 农田占0.85%。增加的半固定沙地主要由裸沙地和固定沙地转变而来, 分别占转入面积的比例是84.96%、9.75%, 低湿地占5.29%。减少的流动沙地主要转为固定沙地和半固定沙地, 分别占比51.70%和45.31%, 转为低湿地的比例是2.99%。转出和转入主要集中在这3种优势类型间。

| 图2 1990、1995、2002、2008、2014年毛乌素沙地土地利用分布图Fig.2 Distribution maps of land at Mu Us Sandy Land in 1990, 1995, 2002, 2008 and 2014 |

2.2.1 景观多样性变化 景观多样性指数大小取决于斑块类型多少(即丰富度)和斑块面积在类型上的分布均匀程度, 是影响景观生态系统的稳定性及其生产性的重要指标[11], 1990-2014年研究区景观Shannon多样性指数由1.47上升到1.50; 均匀度指数由0.71上升到0.72, 变化幅度不大; 优势度指数由0.61下降到0.58(表3)。对比多样性、均匀度和优势度3项指标, 显示出毛乌素沙地25年间景观结构趋于复杂, 斑块分布均匀度增加, 优势斑块的优势度有所减少。

| 表3 1990-2014毛乌素沙地年景观多样性变化 Table 3 Variation of landscape diversity from 1990 to 2014 at Mu Us Sandy Land |

2.2.2 景观结构分析 毛乌素沙地各景观类型从1990-2014年有不同程度的变化(表4、图4)。不同类型景观分离度差异明显。低湿地、水体、人工林、农田、城建用地占整个景观百分比小, 景观分离度大, 水体和城建用地分离度均大于3.0, 分布相对分散。这5种类型的斑块数25年来有增有减, 其中农田斑块数变化明显, 2014年较1990年增加一倍之多。固定沙地、半固定沙地、流动沙地的景观分离度大部分小于0.1, 分布集中。受自然侵蚀地貌限制, 加之人类开发利用, 呈现出破碎复杂形态, 斑块数目变化显著; 其中, 固定沙地和流动沙地表现出显著阶段性差异, 1990-1995年固定沙地面积下降7.8%, 斑块数增多。流动沙地面积上升23.5%, 斑块数骤增。1995-2014年, 固定沙地面积增加, 斑块数逐渐减少; 流动沙地面积减少, 斑块数明显增加。这一时期毛乌素沙地生态建设相继实施[5], 包括国家退耕还林还草、“ 三北” 防护林工程, 内蒙古防沙治沙、禁牧轮牧、草地围封等植被恢复措施, 沙地植被恢复和综合治理成效明显, 同时人为扰动增加了景观的破碎化程度[13]。

| 表4 1990-2014年毛乌素沙地景观类型斑块数与分离度 Table 4 Landscape patch numbers and landscape isolation indices from 1990 to 2014 at Mu Us Sandy Land |

| 图4 1990-2014年毛乌素沙地破碎度变化Fig.4 The landscape fragmntation index changes at Mu Us Sandy Land from 1990 to 2014 |

2.2.3 毛乌素沙地景观破碎化程度 25年间, 毛乌素沙地景观斑块平均面积减小, 斑块数增多, 总体呈现出破碎化趋势。固定沙地斑块数变化较小, 分离度不变。破碎斑块逐渐整体化, 破碎度减小。流动沙地破碎度变化剧烈, 1995年最高, 为0.068, 2002年以后, 斑块数减小, 破碎度下降, 斑块数和流沙面积减小, 破碎化程度得到控制, 流动沙地治理改善明显, 但相比其它类型, 整体破碎程度依然较高。半固定沙地破碎度呈明显上升趋势, 表现为斑块增多, 分离度增大, 整体的连续斑块正逐渐破碎。低湿地破碎化程度增加。人工林变化不明显。农田斑块数增多, 面积增大, 分离度减小, 农田占地集中。由于城建用地所占面积比例小, 位置固定, 变化较小并且破碎度为零, 所以文中不做讨论。研究区25年内人口增加, 经济快速发展, 资源开发等人为干扰, 加之自然因子变化, 构成了自然气候和人类活动综合作用对研究区景观破碎化程度的贡献(表4、图4)。

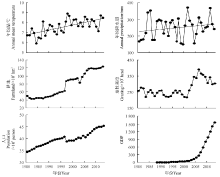

毛乌素沙地所在的鄂托克前旗、鄂托克旗和乌审旗, 主要经济来源是农业、林业和牧业。通过对区域气候因素(年均气温、年均降水量)和人为因素(人口、GDP、耕地面积、放牧强度、农牧民人均纯收入、农业总产值、林业总产值、牧业总产值)10个因子的分析, 25年内研究区气温和降水量总体上升, 气温上升幅度更大。耕地面积1990-2014年的25年内整体呈现上升趋势, 1997年显著增加, 2008年起增加趋势减缓。放牧强度在2005年以前控制在一定水平上, 2005年以后显著增强, 2010年至今趋于平缓。人口总数增长18.6%。GDP从2005年以后明显增加(图5)。

| 图5 1980-2014年毛乌素沙地自然和人为因子变化Fig.5 Changes in climate and hunan activities at Mu Us Sandy Land from 1980 to 2014 |

主成分分析表明, 第一主成分和第二主成分为人为因素, 其中以人口、GDP、农牧民人均纯收入为重要影响因素, 第三主成分是自然因素, 其中降水量为重要影响因素(表5)。3个主成分对毛乌素沙地土地利用和景观格局变化贡献率分别是57.02%、16.53%、12.25%。

| 表5 主成分分析结果 Table 5 Principal component analysis results |

该结果表明, 短时间序列内毛乌素沙地土地利用和景观格局变化主要是人为社会经济活动所致, 气候因素贡献不大。

毛乌素沙地土地利用和景观格局变化是自然和人为的多重因素综合作用的结果。人为活动干扰, 农牧民人均纯收入、人口、耕地面积、GDP和农林牧总产值对土地利用变化都有不同程度影响, 气候因素也是有一定关系。与自然因素相比, 人为因素对沙地生态环境的干扰往往更加迅速。脆弱生态环境的过渡性和敏感性特点会影响区域景观的稳定性。毛乌素的景观多样性变化受到土地利用和造林绿化政策变动的深刻影响。

研究区固定沙地主要植被类型是沙蒿群落、小叶锦鸡儿群落以及沙蒿、小叶锦鸡儿复合群落, 半固定沙地主要有沙蒿、沙柳群落。已有研究表明, 地表植被覆盖度影响沙地固沙能力, 关于地表植被生长和气候因子的相关关系国内外已有大量研究, 影响地表植被生长的因子主要体现在温度和降水两方面[5, 6]。水分条件是制约植被生长的一个主要因子, 水分收支平衡直接影响植被群落的生态学过程[10]。温度作为植被生长的一个重要因子, 通过加速或减缓植物的生长周期, 影响植被覆盖度。毛乌素沙地地处我国北方干旱半干旱生态过渡区, 年均降水量少, 分布不均匀。25年内降水呈缓慢下降趋势, 温度呈逐渐上升趋势, 夏季地表蒸发强烈, 水分耗散, 可利用降水少, 春季植被生长时, 气候相对较干旱。另外, 由于鄂托克旗和鄂托克前旗所在地理位置, 地势高, 受大风天气影响较大, 加之地表土壤结构松散, 不利于地表植被生长, 裸露的土地容易沙化[5, 6, 7, 8, 9, 10]。

人类活动可以改变地表覆被和土壤的物理、化学性状。20世纪末, 由于人类活动的强度不断加大, 不合理地开发利用荒地, 弃耕后的土地没有进行植被修复, 过度放牧和樵采等人为活动加剧土壤结构和覆被的变化。毛乌素沙地气田资源和矿产资源储量大, 在开发利用能源的过程中, 由于铺设输气管道, 大型工程项目建设以及露天煤矿开采, 易对脆弱的沙地环境造成破坏。如果在人为干扰破坏后, 不及时进行有效的植被恢复, 那么沙地治理成效的可持续性将受到挑战。人为因素对沙地的影响不仅表现在人类生产活动对地表覆被的影响, 还表现在不同土地利用和政策的实施方面所产生的影响。进入21世纪, 在国家退耕还林还草、“ 三北” 防护林、水土保持, 内蒙古自治区防沙治沙、禁牧轮牧、草场围封等生态恢复工程的广泛实施下, 毛乌素沙地土地沙化程度逐渐得到控制, 裸露沙地减少, 固沙植被增多, 沙地治理成效明显。

区域合理利用资源, 平衡人口增加与资源需求的矛盾, 是沙地生态系统健康恢复的前提和保障。以农牧业发展为主要经济来源的农牧交错带, 受人口增长压力和生产条件落后的制约。近年来, 毛乌素沙地治理成效明显, 随着植树造林和生态恢复措施的相继实施, 沙地生态环境治理的可持续性有待进一步探讨。

1990-2014年的25年内研究区固定沙地和半固定沙地面积增加, 流动沙地面积显著减小。景观结构趋于复杂, 类型斑块数增加, 平均斑块面积减小, 破碎度上升, 呈现破碎化态势。主成分分析结果显示, 研究区土地利用和景观格局变化主要是人为活动中的农牧民人均纯收入、人口、GDP和农林牧总产值因素所致, 人为活动作用更加迅速, 气候因素贡献不是很大。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|